やや無理して出勤

嘔吐してから、仕事を休み眠り続けて約24時間。朝、起きて体調がどうか?と思っていたが、予想よりマシで起き上がることはでき...

風早草子

カザハヤソウシ

2025年9月21日

出張ランニング@仙台。朝は雨が降っていたため、ホテルの部屋で仕事をしていたが、上がったようなのでチェックアウト前に1時間ほど走る。出張先でとりあえず走る目的地にスマホの地図アプリで設定するのは、有名な名所以外に、県庁、市役所、城、地元の国立大学とかが多い。県庁と市役所のあたりは昨日、仕事で行ったので、今回は仙台城と東北大学。

やっぱり仙台来たら、これを見ないと。像が立っている本丸跡は市街を見下ろす絶景だった。城と隣接する東北大学は、緑豊かで良い環境。さすが旧帝大。道沿いに生えている木がトチノキなのが東北っぽい。この季節、トチの実が大量に地面に落ちている。

特徴的な実の形が面白い。

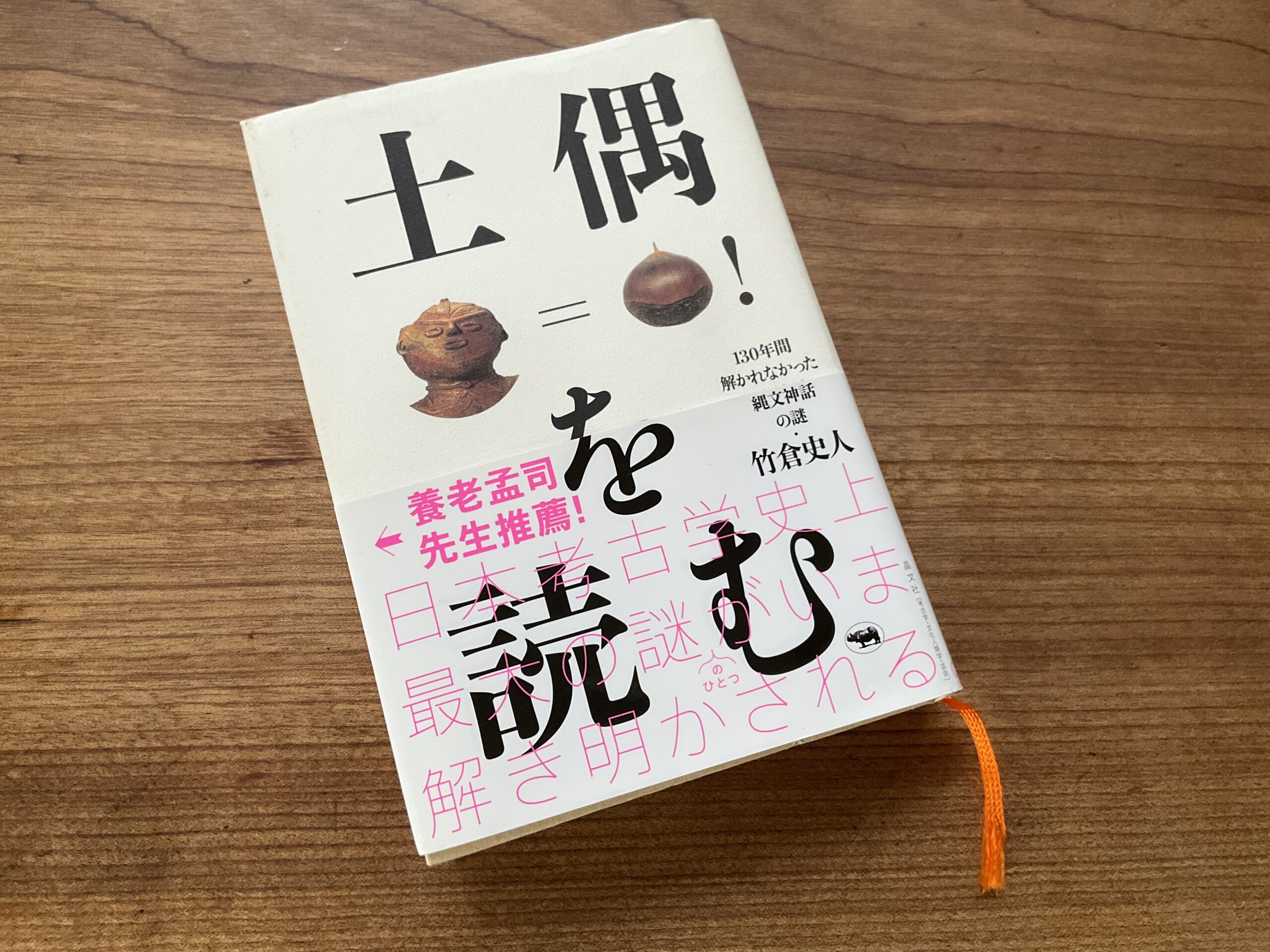

これを見ると思い出すのが、数年前に読んだこの本。

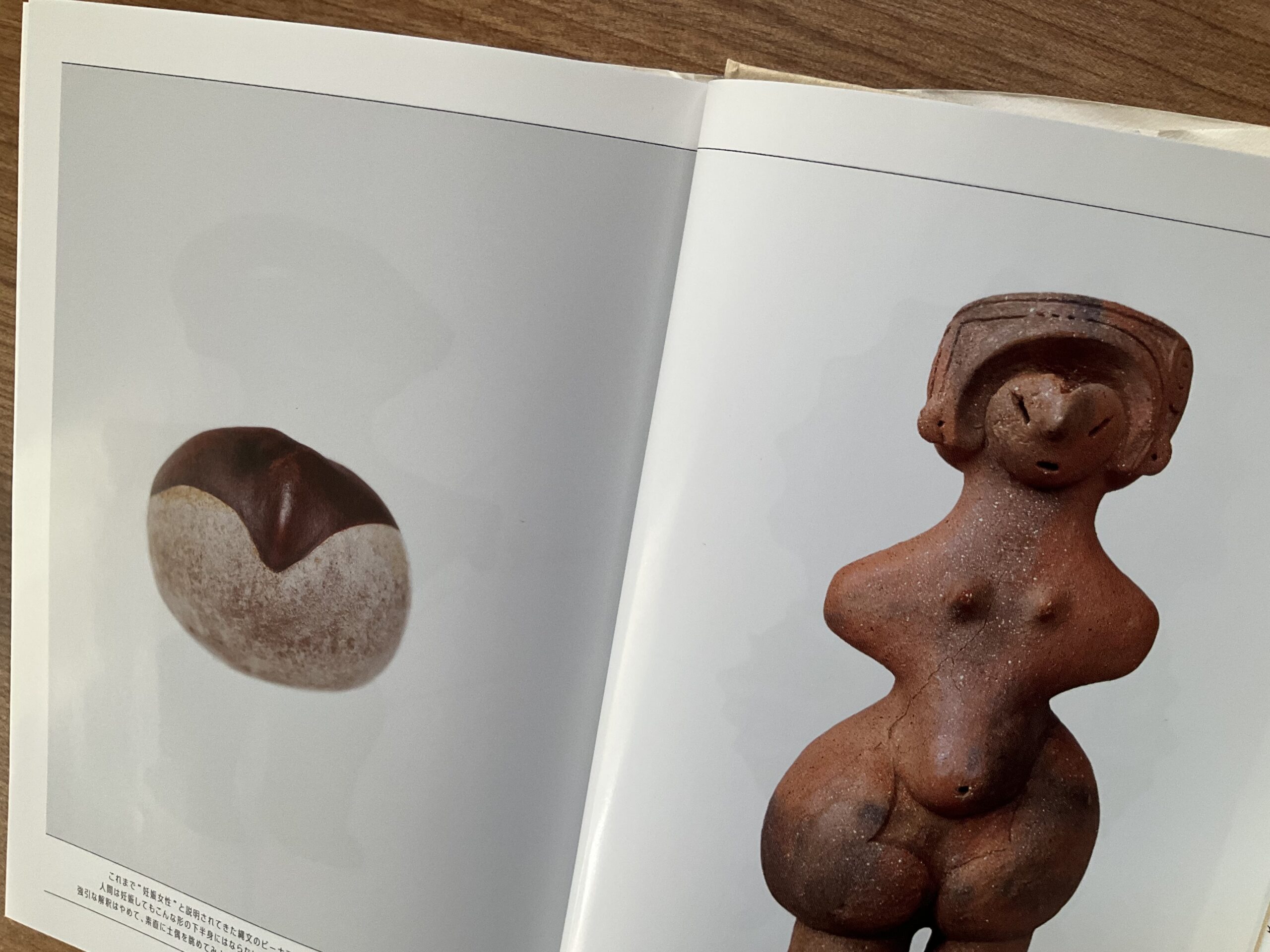

縄文時代の土偶は、当時食べていた食材のフィギュアみたいなものだった、という説を展開した本。トチの実は、いわゆる縄文のビーナス、と言われる土偶のモチーフという説が唱えられている。まあふなっしーとかブンカッキーみたいなものか。豊穣を願う祭祀などに使われたのが土偶だったのでは?という視点。土偶というのは、縄文時代、長期間にわたり大量に作られ続けたものなので、何らかの用途があったはずなので、一定の説得力がある。かなり評判になり、私も興味深く読んだ。

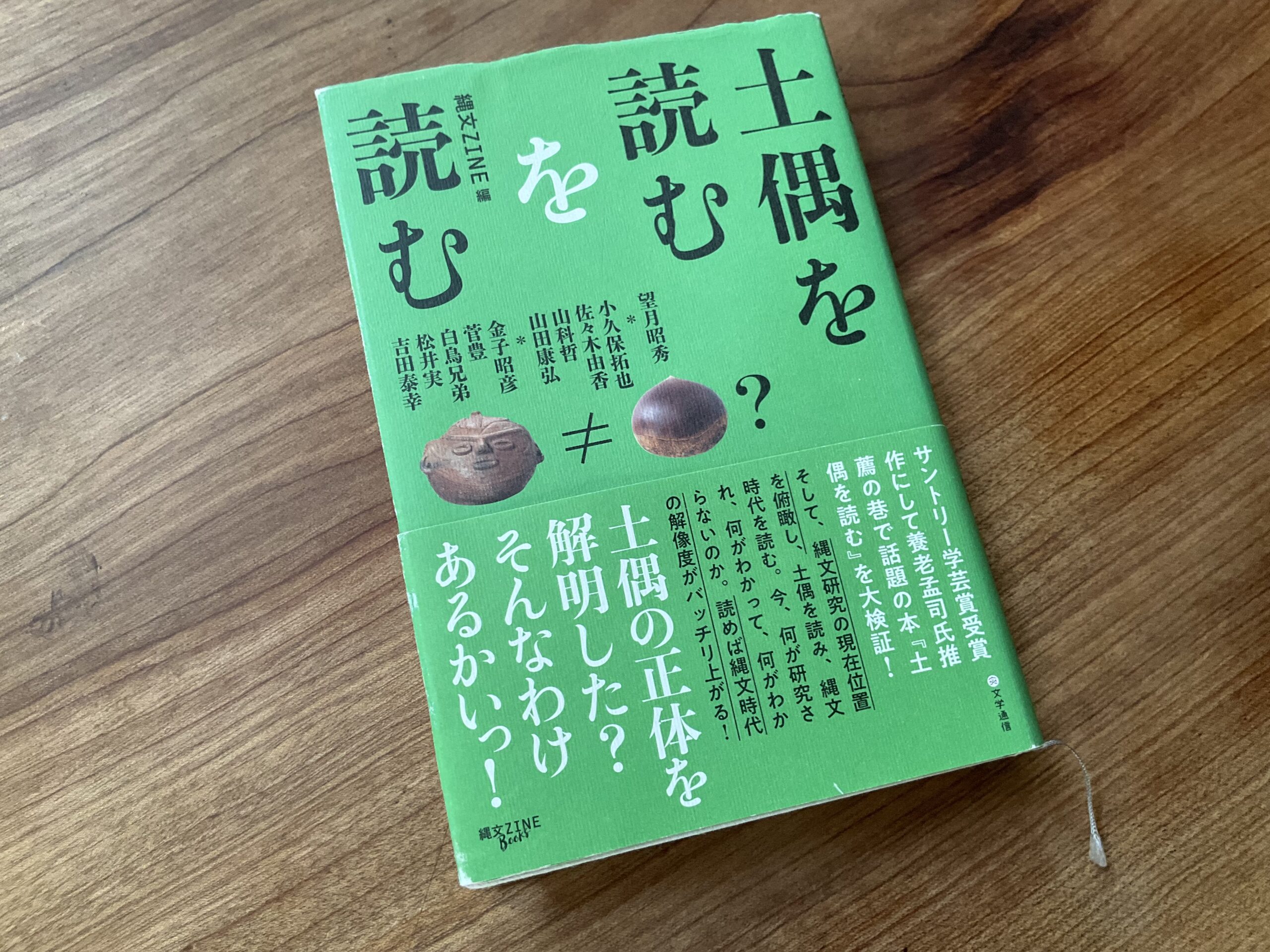

ただその数年後、これに反論する検証本が出て、結構どの書店にも平積みで置かれるほどだったからそれなりに売れたのかもしれない。なので一応私も買って読んでみた。

「皆目見当違い!」となかなか刺激的な帯も付けて専門家が徹底検証、みたいな体裁なのだけど。著者がそもそも研究者ではないし、書いてることもあまり論理的ではないし、細部もかなり怪しい感じで、文章もあまり品が良いとは言えない。サントリー学芸賞を受賞したことへの妬みが動機なのか?という印象を受けたくらい。ただAmazonのレビューとか読むと、「考古学の底力」とか「良質な反証本」とか、目が覚めました、みたいな評価が多くて、「本当か?」とかなりの気持ち悪さを感じたことを覚えている。世の中のリテラシーとか、色々難しい。強い言葉で自信たっぷりに言われると、信じてしまう人が多いのだろうか?ネットでデマが飛び交う今の時代についても含めて色々考えさせられた本だ。ちなみに本の後半では、研究者を集めた座談会みたいなことも掲載されているが、よく読むと結局、研究者は特に何も言っていない感じ。というか、日本の考古学者は、大量に出土する土偶を整理したり分類したりすることは熱心に行ってきたけど、結局、これはどういう用途なのか?という根本的な議論を怠ってきた印象を受ける。「縄文のビーナス」とか言ってるだけでは思考停止だろう。土偶はふなっしーだ!みたいな説を唱える方がよほど好感が持てる。まあ、有名な遮光器土偶がサトイモに見えるかどうかは意見が分かれると思うけど。ただ考古学者は、本来、この説に対して、真っ向から向き合って何らか意見を述べる必要があると思う。「皆目見当違い」と決めつける、どうも論理的、科学的とはあまり思えないこの検証本はあまりいただけないと思う。

仙台の街を走りながら、思わぬモヤモヤ感を思い出してしまった次第でした。

ちなみにトチの実は、栄養価は高いが、有毒なアクを抜くのに非常に手間がかかる。その技術が確立されたのは縄文中期以降で、土偶が出てくるのもその時期、場所と適合していると「土偶を読む」は述べている。

神奈川県葉山町/58歳