男2人でイタリアへ

火曜、渋滞しつつあるタスクの交通整理から。隙間のない立体パズルが出来上がる。向かう2週間ほどが正念場、 今日は打合せもな...

P.S.

ピーエス

2024年8月13日

2024年8月8日19時15分に「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されました。これに対してどのように構えるべきか、悩んでいる人は多いと思う。

あくまで個人的見解として、いまの結論は「準備だけして、気にはしない」

事象や報道に影響されて心配ばかりしていては憔悴してしまうし、そのような状況で大地震が発生し、避難生活に突入しようものなら身が持たない。地震に関する情報や知識は日本に住まう以上けっして無視できないものではあるが、だからと言って気にしてもしょうがない。気象のように予知がほとんどできない分野である以上、備えるしか無い。

私は建築の構造エンジニアなので仕事と地震は非常に密接な関係である。だけれども、仕事としてなにをしているかといえば、いざ発災となったときに生き残れる確率を上げる手助けを微力ながら行っているに過ぎない。

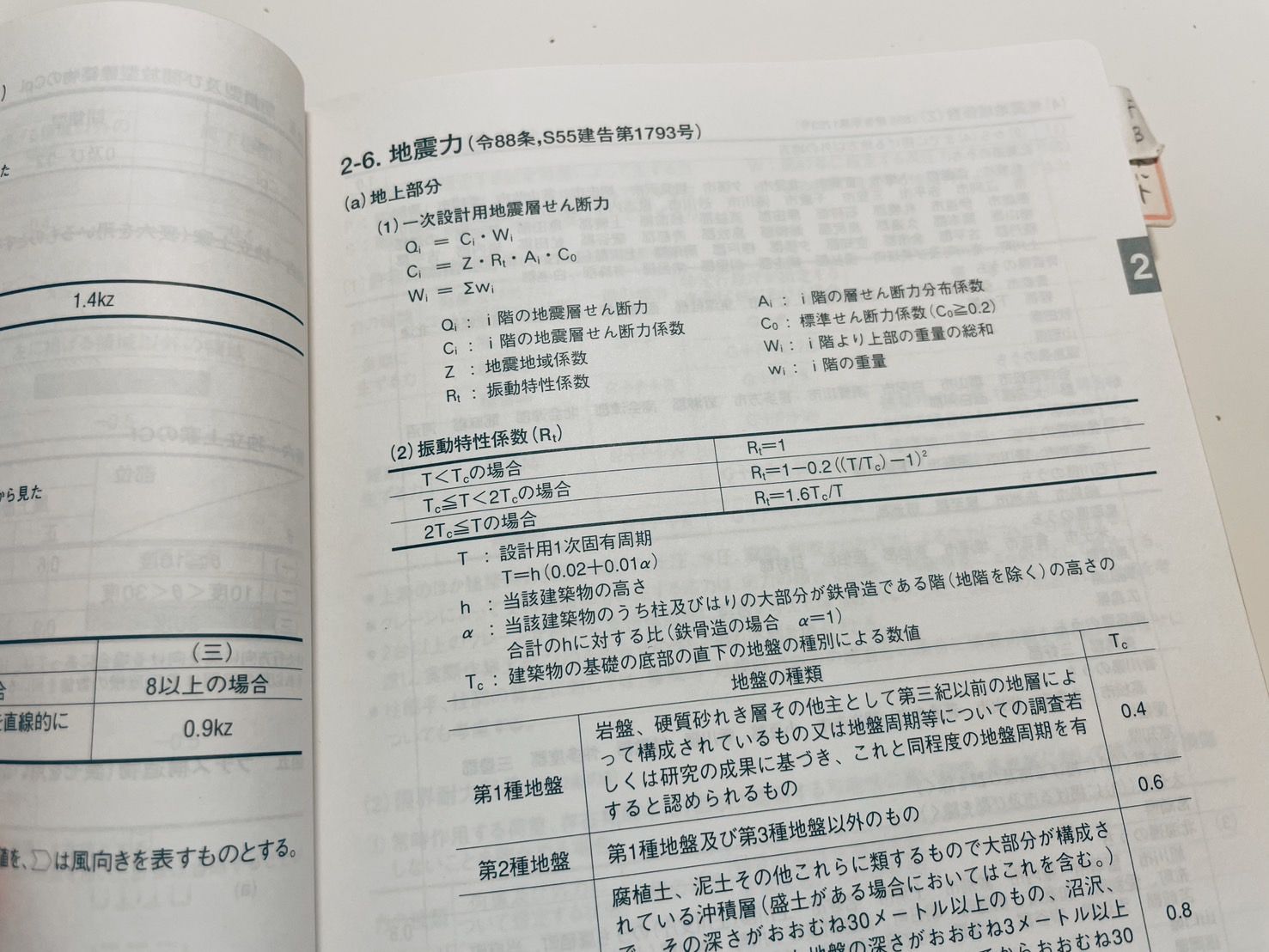

地震や台風、積雪などの自然災害に対して建築の構造がどうあるべきか、というのは基本的に経験に基づく工学の域を出ず、例えば1964年の新潟地震によって液状化現象が広く知られるところとなり、その現象に対してどのように対処、準備しておけばよいか、ということはその後で多くの研究者や施工者、設計者の努力により少しずつ体系化されている。

建築の構造は基本的に建築基準法によって最低限の線引きがなされ、それをベースに各設計者が建物の強度や靭性を適切に設計、設定するという運用である。この法もまた、大きな地震が起きるたびにアップデートされている。

これまでに37の都道府県で現場を持ってきたし、2011年には宮城、2016年には佐賀で現場があったので東日本大震災及び熊本地震の発災後間もない状況も見てきた。2023年には能登半島の輪島市で竣工した物件もあったことから2024年の3月には奥能登を見て回ってきた。その中で、木造家屋については2000年の改正建築基準法に則った設計がなされているものについてはほとんど無事という印象であるし、鉄骨や鉄筋コンクリートの建物については新耐震基準(1981~)かどうか、がやはりある程度被害状況を左右している印象がある。

が、こういったものも全部確率でしか無い。

築100年近い家だけど、地盤がとても良くてほぼ無被害だった家もあるし、地震前から傾いていたのに大地震でもそのままだった建物も見たことがある。今年、輪島で被災したクライアントが所有していた工場は新耐震以前の建物であるが、建主が「震度7でも耐えられるように」とオーダーしていたことから旧耐震基準では考えられないくらい頑健に作られており、一定の被害はあったが倒壊を免れている。法はあくまでも最低限の基準であり、設計者の意思が大いに影響するという好例である。

けっきょくのところ、私のような構造エンジニアや、地震や防災の研究者も確率を0.01%でも上げるために働いているに過ぎない、といつも思う。なのでどうか、そこについて心配しすぎず、だけど個人のできることで確率だけ上げておいてほしいと思う。

枕元にヘルメットを置いておくとか、水や簡易トイレを用意するとか、広域避難場所を確認しておくとか。個人的には情報の断絶がとても怖いのでモバイルバッテリーを必ず持ち歩くようにしている。

今週は夏休み、という方も多いとは思いますが「準備だけして、気にはしない」ですよ。

楽しい夏休みになりますように!